Desde el 4 de noviembre de 2025

Centre d’Art Amatller

Barcelona

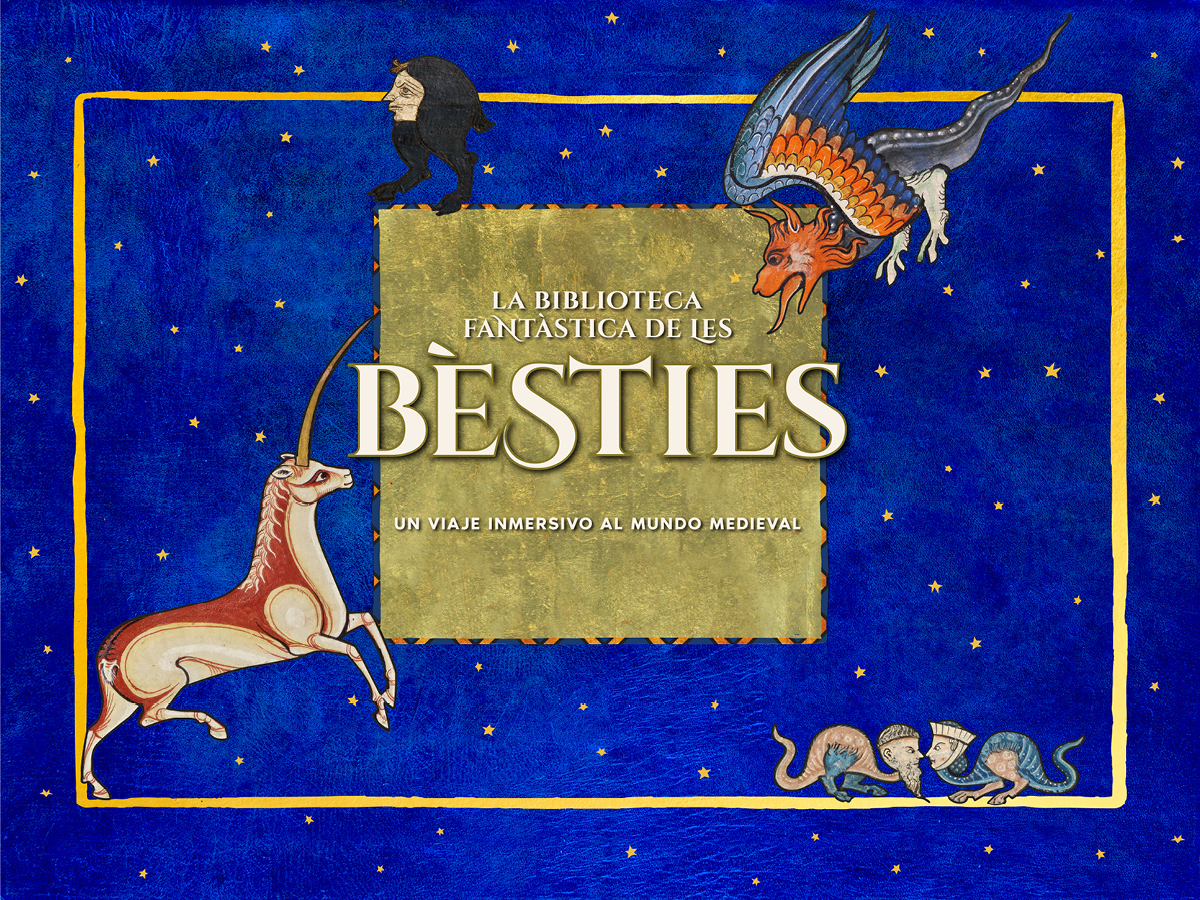

LA BIBLIOTECA FANTÁSTICA DE LAS BESTIAS es la primera exposición inmersiva coproducida por Layers of Reality y el MEV, Museo de Arte Medieval, que trata sobre la vigencia y popularidad de las bestias medievales.

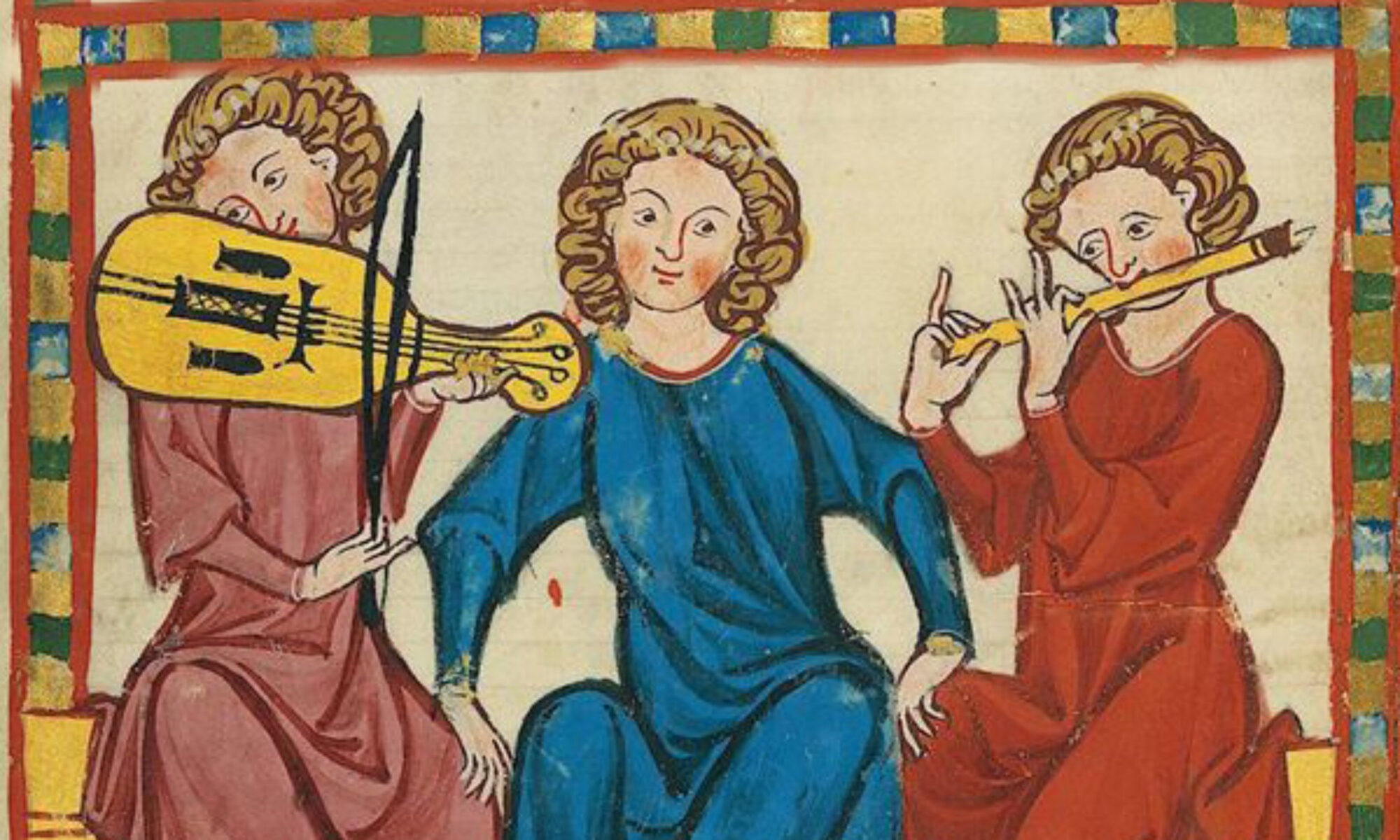

LA BIBLIOTECA FANTÁSTICA DE LAS BESTIAS amplía la mirada sobre el mundo medieval, un universo lleno de fantasía, épica y color que se extendía de norte a sur de Europa. Unas raíces que permiten comprender por qué las bestias medievales siguen tan presentes en la cultura popular contemporánea.

La experiencia LA BIBLIOTECA FANTÁSTICA DE LAS BESTIAS es una producción que contará con diez salas, entre las que destaca la gran sala inmersiva de más de 300 m² donde el visitante podrá conocer, de primera mano, 9 de las criaturas que forman el Bestiario Medieval; una sala de realidad virtual en formato VR360 que transporta hasta el fin del mundo; una sala interactiva en formato sketch & post donde se podrá crear una bestia medieval propia, animarla y proyectarla, junto con espacios expositivos e interactivos que sumergen al visitante en las profundidades del mundo fantástico del bestiario medieval.

La película inmersiva de esta experiencia dedica 20 minutos a una proyección inédita sobre nueve de las épicas bestias medievales, dándolas a conocer en un formato inmersivo espectacular e innovador, destacando algunos protagonistas como el pavo real, el basilisco, el elefante, el centauro y la sirena. En la experiencia de realidad virtual en formato VR360°, un mapa virtual invita al visitante a descubrir impresionantes criaturas híbridas y fantásticas del mundo medieval, como el fénix, el dragón, el arpía o la ballena.